近日,王家卫执导的经典电影《花样年华》特别版重返大银幕,引发了广泛关注。

这部于25年前上映便被奉为经典的影片,此次特别版新增“彩蛋”,噱头十足,却在映后陷入“失望”争议。

在这一背景下,本期节目邀请到北京师范大学艺术与传媒学院教师王昕,一同解锁王家卫在那段“花样的年华”里留下的“空间密码”,探寻影片背后的深层意义。

此次《花样年华》特别版与以往版本相比,在画面色彩上进行了调整,整体色调更偏向暗色方向。这种色彩调整为影片营造出了更为浓郁的氛围,增强了情感表达的深度。

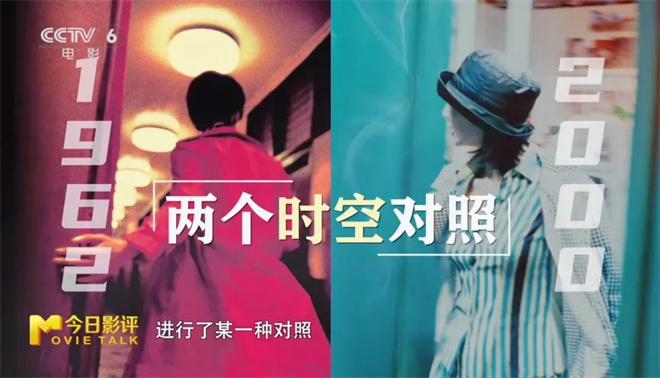

同时,特别版新增了五分钟的影像,这成为观众讨论的焦点。这五分钟的内容将2000年版本的《花样年华》与六十年代的版本进行对照,旨在引导观众对影片意义进行重温与再理解。

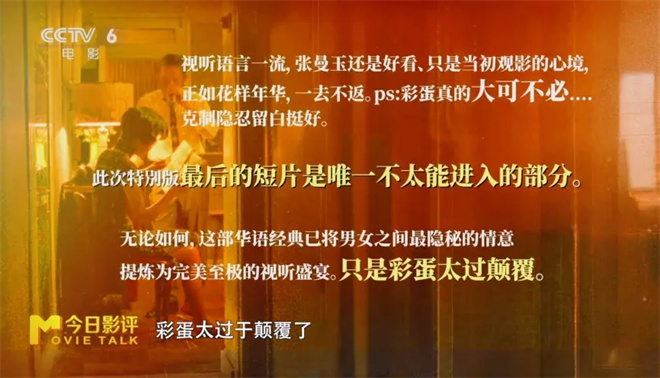

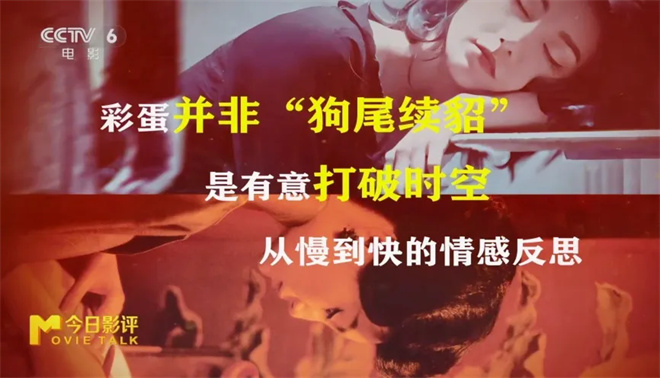

然而,对于这新增的五分钟,观众看法不一。许多观众认为,特别版最后的短片是“唯一不太能够进入的部分”,甚至觉得“彩蛋太过于颠覆”,认为此举“大可不必”。

从专业角度来看,王昕老师分析,这五分钟的剧情设定在便利店空间,让人不禁联想到王家卫的其他作品《重庆森林》和《蓝莓之夜》。

在2000年的《花样年华》中,便利店在九十年代或千禧年的香港这样的大都市,已成为重要的社交空间,人们将厨房乃至客厅“外包”给便利店,这里也成为人们在陌生人面前打开心扉的场所。

在这五分钟的短片里,张曼玉饰演的角色在情感选择上看似更加果决,但情感和爱情的抵达依然困难,其核心是想表达不同年代的人们对情感有着共同的追求,只是追求的速率有所不同。所以这次的彩蛋其实是对于不同的感情有所反思。

《花样年华》中不同的空间场景是影片的一大魅力所在。王昕老师将影片中的空间提炼为为阁楼、巷弄、酒店等主要场景,是王家卫从四十年代上海电影借鉴而来的。

影片中两位主角作为大城市里的“白领”,租住在从上海迁居到香港的房东家中,这种设计类似于四十年代《万家灯火》《乌鸦与麻雀》以及《七十二家房客》中的模式,在叙事上构成了重要限定。

例如,苏丽珍被困在周慕云的房间这一情节,张曼玉饰演的角色处于传统与现代的张力之间,王家卫将这种传统的审视空间转化为情感性表达。孙太有意敲打苏丽珍,使其受到牵制,凸显出传统观念对人物情感的影响。

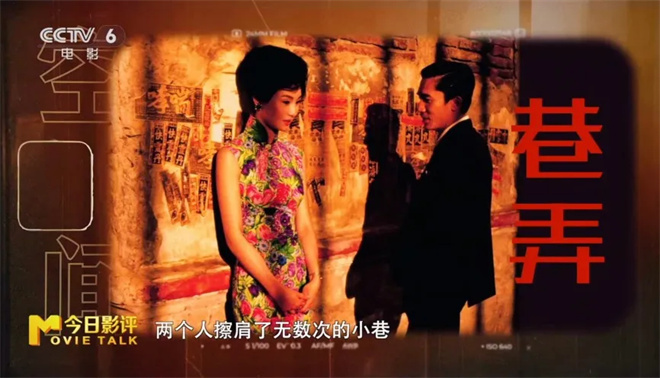

街景在影片中也有着独特的意义。主角们喜欢逛小摊、吃夜宵,从厨房解放出来的他们在街景中形成新的社交关系。

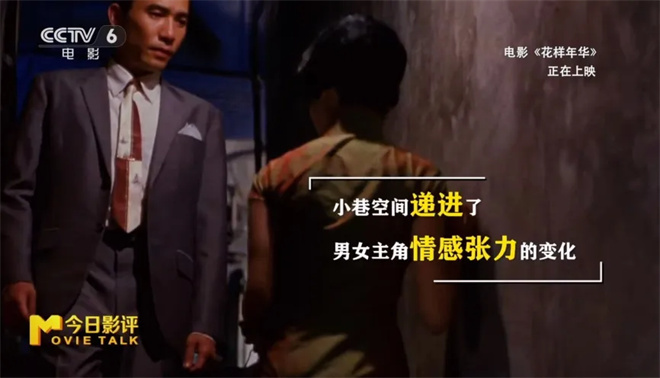

影片中那条两人并排走过只能擦肩的小巷,更是巧妙地安排了人物情感和心理变化的动机。狭窄的小巷、频繁的擦肩,暗示着两人之间若有若无、欲说还休的情感,将那种微妙的情愫通过空间场景展现得淋漓尽致。

王家卫在影片中对空间的描绘独具特色。他对空间赋予了深情,在处理空间时展示出超越空间本身的精致感,为影片中的时光进行“赋魅”。

比如影片中的香港酒店,运用纵深镜头展现红色帷幔飘动的场景,营造出一种脱离具体生活环境的真空感,仿佛整个酒店只有男女主角二人,这种独特的空间营造放大了情感瞬间。

在茶餐厅的场景中,刀叉和杯子碰撞桌面的声音,富有金属或玻璃的质感,十分悦耳,吃饭过程中的对话在精密的叙事和空间设计中,让观众感受到情感的迷人与惊心动魄。

在当下电影创作环境中,不禁会有疑问:还会有人像王家卫一样对空间赋予那样的深情吗?王昕老师说道,描绘空间是电影创作者的基本技法。但王昕老师提出王家卫通过独特的空间设计,让观众沉浸在影片的情感氛围中,这种对空间的独特处理方式是他作品的魅力所在,也是《花样年华》历经多年仍能吸引观众的重要原因。

《花样年华》特别版的重映,不仅让老观众重温经典,也为新观众提供了在大尺寸银幕上感受这部经典之作魅力的机会。它让我们重新审视王家卫电影的艺术价值,以及电影中空间与时代、情感的紧密联系。

无论此次特别版的新增内容是否符合观众预期,《花样年华》本身的艺术成就都不容小觑,它在电影史上留下的独特印记,将持续影响着电影创作与观众的审美。希望未来能有更多的电影创作者,像王家卫一样,通过对空间的精妙描绘,记录时代、传递情感,为观众带来更多优秀的电影作品。